近来,五粮液重启29度经典款、泸州老窖官宣28度国窖1573即将上市、汾酒加码38度以下产品矩阵……头部酒企密集押注低度化,将这场持续数年的行业探索推向高潮。

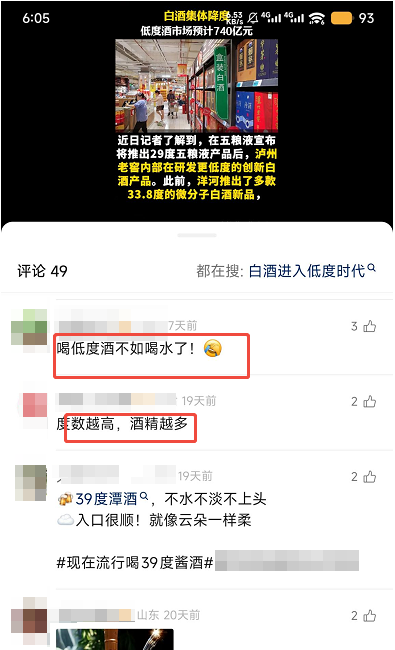

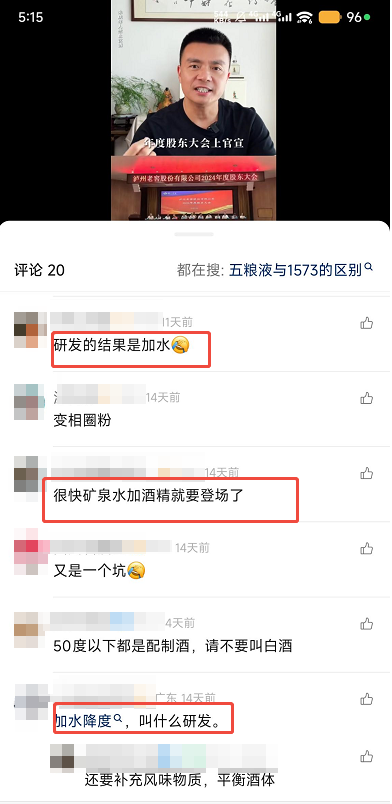

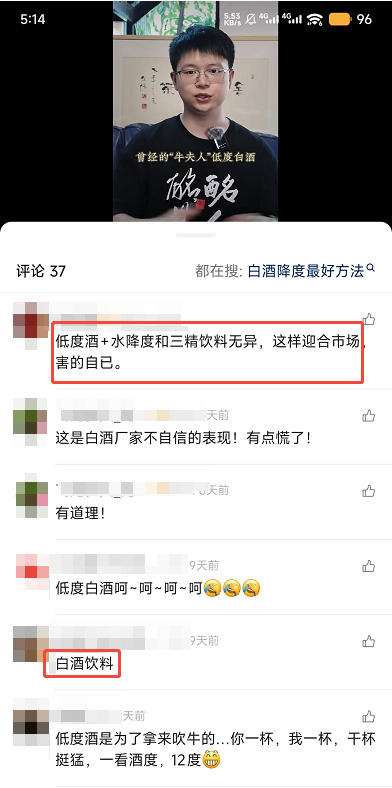

然而,市场端的质疑声始终未歇:

“喝酒不如喝水?”

“研发的结果是加水”

“加水降度,叫什么研发”

……

更有网友称低度白酒就是“白酒饮料”

这些声音的背后,藏着对低度化工艺的深层误解——白酒降度绝非简单的“减法”,而是一场关乎技术、香型特性与消费趋势的系统变革。其中,清香型白酒正凭借独特的工艺禀赋,在低度化赛道展现出先天优势,而汾酒作为清香型代表,其探索历程恰是最好的注解。

01被误解的降度工艺

“低度酒就是兑水”的认知,像一层迷雾笼罩着中国的白酒市场。但在酿酒师眼中,降度是比酿造高度酒更严苛的“精细活”。它要求在减少酒精浓度的同时,完整保留酒体的香气层次、口感平衡与稳定性,每一步都考验着酿酒工艺的精进。

消费者的误解,源于对酿酒工艺的认知偏差。传统饮酒观念中,“高度=高品质”的印象根深蒂固。老一辈人常说“50度以下不算正经白酒”,这种将度数与纯度直接挂钩的思维,让低度酒天然背负“偷工减料”的嫌疑。另一方面,民间“低度白酒就是高度酒直接兑水”的流言传播甚广,造成“低度酒难喝”的误解始终存在。这些刻板印象的叠加,使得即便头部企业推出高品质低度酒,也常被部分消费者质疑“名不副实”。

对于低度白酒,更深层的挑战在于行业标准的缺失与工艺的复杂性。

目前,国家标准仅对不同香型的“低度区间”做了模糊界定,如浓香以40度为界,清香以45度为界。但对降度工艺、勾调技术标准等缺乏统一规范。这意味着,每家酒企都需自主攻克技术难关:酱香型要解决高沸点物质降度后易沉淀的问题,浓香型需防止窖香物质随酒精挥发,清香型则要避免降度后出现“水感过重”的缺陷。对酒企而言,低度化意味着更高的基酒品质要求和更精密的勾调技艺,也需要更长的研发周期,而不是被误解的“兑水”。

这些技术门槛与认知壁垒,让低度白酒的发展始终伴随着争议。但也正因如此,那些真正深耕工艺的探索,才更显其价值。

02为什么清香型白酒更好降度?

在白酒的十二大香型中,低度化的适配性差异显著。酱香型因工艺复杂、酒体厚重,成为降度难度最高的香型;而清香型则凭借“先天优势”,成为低度化最具潜力的赛道。

酱香型白酒的“降度之难”,与其酿造工艺密不可分。它采用“高温堆积、长期储存”的工艺,酒体中含有大量高沸点风味物质,这些物质在高度酒中能稳定溶解,一旦降至45度以下,就容易析出沉淀,导致酒体浑浊。要解决这一问题,需经历更多轮次的勾调工艺与更长时间的陈酿来平衡,成本极高。因此,市面上优质的低度酱香酒寥寥无几,且价格往往较高。

相比之下,清香型白酒因原料和制曲工艺相对纯净,更加适合做降度。

在工艺上,清香型白酒通常采用清蒸二次清工艺和地缸发酵,全程不接触泥土,酒体纯净度极高,杂质含量远低于浓香和酱香型白酒,因此无需复杂处理即可保持清亮外观,且降度后也不易产生杂味。

而更重要的是,清香型白酒以乙酸乙酯为主体香,不仅香气清雅协调,其主体香气乙酸乙酯在降度出现混浊时,也相对容易处理,且在勾调环节更易通过调整香味物质比例,弥补降度后香气和口感的损失,保留 “净、爽、绵” 的核心特质。

清香型白酒的优势,在新一轮市场周期得以凸显。

2010年后,更年轻一代的消费者成为酒桌主力,健康化、年轻化消费需求的变化推动了当时低度白酒的新风潮。2012年,清香型高粱酒江小白就以40度产品切入小聚小饮的休闲场景,到2019年,凭借低度化、年轻化的差异性策略,其年销售额突破30亿。

同样作为清香型白酒代表的牛栏山,则是凭借“绵、柔、净、爽”的口感优势,通过传统商超与餐饮渠道渗透,依托“高性价比+广泛铺货”的市场策略。其36度百年陈酿系列、42.3度的金标陈酿等低度酒产品多年持续增长,印证了清香型白酒的降度化潜力。

03汾酒:清香型白酒低度化的“历史见证者”

作为清香型白酒的领军者,汾酒对低度化的探索,几乎贯穿了中国现代白酒工业的发展历程。从早期的技术突破到如今的全场景布局,它的每一步实践,都在为清香型低度化写下注脚。

早在1964年,我国轻工业部组织的“汾酒试点”就通过加浆的形式,把68度至71度的原酒降至65度±1度。

在随后的70年代,国内白酒普遍在55度以上,辛辣刺激的口感让不少消费者望而却步,而国际市场低度酒已成为主流,因此,张弓酒、五粮液、茅台,包括汾酒在内的酒企们都开始投向白酒低度工艺,研发低度产品。20世纪80年代开始,名酒们拿出了自己的低度成果:38度泸州老窖特曲、39度郎酒、38度洋河大曲、33度和38度的茅台酒……

彼时综合实力行业第一的“汾老大”汾酒,也攻克低度清香的技术难题,在1987年推出了38度汾字牌汾特佳酒,并在第五届全国评酒会上获评“全国名酒”,同年该款酒在全国低度白酒品评会上荣获金樽奖。汾特佳是汾酒在降度技术上的重要成果,也是清香型低度白酒的代表之一。

汾酒深知,低度化不是简单的“降度”,而是要与场景深度绑定。针对大众消费市场,汾酒推出42度玻汾,其以“百元内高性价比”和“佐餐不压味”的特点,成为千万家庭的餐桌常客。还有42度杏花村酒,人们熟知的老白汾酒、青花汾酒等,都是其在清香型白酒低度化道路上的探索。

而在近年来,随着消费者对低度酒和果味酒的需求增加,山西汾酒先后推出低度青花汾(如30—45度系列)和果味清香型白酒(如桂花汾酒),降低饮用门槛。

如今,汾酒的低度产品已形成完整矩阵,成为清香型低度化品质与市场价值的双重标杆。

04低度化浪潮:消费升级下的行业新生态

白酒低度化的争议与发展,本质上是行业适应消费升级的必然结果。当“健康饮酒”“轻松社交”成为新趋势,低度酒的崛起便不再是偶然。

从消费者角度看,健康意识的觉醒正在重塑饮酒观念。80后、90后不再追求“喝得多、喝得烈”,而是更在意“喝得舒服、喝得有氛围”。低度酒的“易入口、醒酒快”特性,恰好契合这种需求——它既能保留饮酒的仪式感,又能避免过量饮酒的负担,让社交回归轻松本质。

而对众多酒企来说,低度化是突破同质化竞争的关键。当前白酒市场高度酒产品扎堆,又正处政策调整、市场收缩的调整期,低度化赛道为其填补了产品分区和营收。对清香型酒企而言,先天的工艺优势让它们更易在这一领域建立壁垒,就像汾酒与江小白的实践所证明的:清香型不仅能做好低度酒,更能做出差异化、场景化的低度酒。

这场低度化浪潮,不是对传统的否定,而是通过技术创新与场景适配,让白酒更贴近当代人的生活方式。当“低度”不再被贴上“兑水”标签,当不同香型找到各自的降度密码,中国白酒行业或将进入“品质为先、多元共生”的新生态。

真正融入日常、传递美好的,才是经得起时间检验的好酒。这或许就是白酒低度化给行业的最终启示。